Fichiers à Télécharger

Accès Premium Requis

Connexion Requise

Fiche déjà copiée

Abonnement requis

Abonnement Requis

Connexion Requise

Accès limité

Abonnement Requis

Les matériaux à l’origine des objets de notre quotidien

Thème: États et constitution de la matière à l’échelle macroscopique

Séquence: Propriétés de la matière

PE: Plateforme MagiQol

Année Scolaire: 2025-2026

Sciences et technologie

Objectifs

Distinguer les matériaux fabriqués ou transformés par l’être humain des matériaux directement disponibles dans la nature.

Observer différents objets pour identifier le matériau qui les compose.

Mettre en relation un objet avec sa matière première et le processus de transformation qui permet d’obtenir le matériau.

Matériel Nécessaire

SCIENCES - Propriétés de la matière - Séance 1 - Atelier

SCIENCES - Propriétés de la matière - Séance 1 - Correction Atelier

SCIENCES - Trace écrite "Objets et matériaux" (1 exemplaire pour 2 élèves)

Phase: Introduction

Le.la PE annonce l’objectif de la séance :

« Aujourd’hui, nous allons essayer de comprendre en quoi sont faits les objets qui nous entourent et que nous utilisons, et d’où viennent ces matériaux. »

Le.la PE propose une mise en situation concrète en montrant un objet du quotidien (par exemple une écharpe en laine, une table en bois et métal, une boite en plastique).

Il/elle dit :

« Regardez cet objet. Savez-vous de quoi il est fait ? Et savez-vous d’où vient cette matière ? »

Phase: Investigations

Le.la PE distribue la fiche "Enquête - Les matériaux qui constituent les objets de notre quotidien"

Le.la PE informe les élèves qu’ils vont faire des recherches et travailler en binôme. "Nous allons faire un inventaire des objets de notre quotidien, et nous poser ces question :

C’est quoi ? → on cherche le nom de l’objet observé.

C’est fait en quoi ? → on cherche le ou les matériaux qui composent l’objet."

Il.elle précise la consigne :

« Par binômes, vous allez vous déplacer dans la classe, et observer différents objets de la classe. Sur votre cahier de brouillon, vous allez tracer une ligne verticale pour faire 2 colonnes. Pour chaque objet, notez son nom dans la première colonne (c'est quoi?), le matériau ou les matériaux qui le compose dans la deuxième colonne (il est fait de quoi?) »

Le.la PE circule dans la classe, vérifie que les élèves distinguent bien objet et matériau, et aide si nécessaire à formuler le nom des matériaux.

Le.la PE demande aux élèves de rejoindre leur place.

Phase: Consolidation

Le.la PE interroge les élèves et inscrit au tableau au fil de leurs réponses un tableau à deux colonnes (objets, matériaux).

Le.la PE peut aussi compléter par des objets qui ne sont pas dans la classe pour étendre la liste des matériaux (bonnet de laine, fourchette en acier, pantalon en lin, ...).

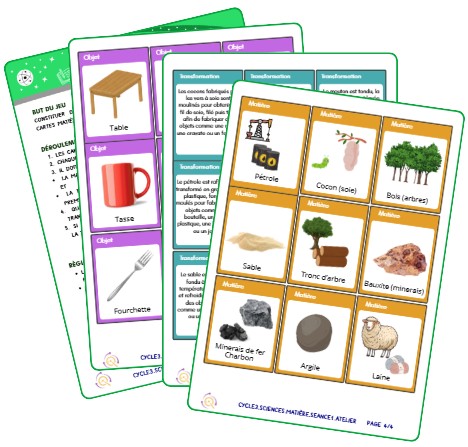

Phase: Atelier La provenance des matériaux

Le.la PE annonce le sujet de l'atelier : nous allons maintenant nous intéresser à la question "Ça vient de quoi, cette matière ? est-ce qu'on en trouve dans la nature ou est-ce qu'on le fabrique?"

Le.la PE répartit les élèves en petits groupes. Dans le cas où les élèves ont déjà travaillé en groupes et où les groupes ont été nommés, le.la PE, s'appuie sur cette habitude : "Vous allez vous répartir en groupes comme nous l'avons déjà fait ...."

Sinon, le.la PE forme les groupes : "vous allez maintenant vous répartir en petit groupes (de 4 ou de 5 selon les effectifs de la classe). Nom_élève1, nom_élève2, nom_élève3, nom_élève4, vous vous mettez ensemble... "

Le.la PE distribue là chaque groupe le document atelier.

Le.la PE passe la consigne en lisant les règles du jeu.

Le.la PE passe dans les rangs pour aider les élèves et vérifier leurs réponses.

Phase: Consolidation

Le.la PE interroge les élèves et complète le tableau avec une troisième colonne.

Le.la PE pose la question : "Quels sont les matériaux qui viennent directement de la nature? Quels sont les matériaux qu'on ne trouve pas dans la nature et qui sont fabriqués ou transformés par l’être humain à partir de matières premières?"

le.la PE conclut en lisant la trace écrite.

Trace Écrite (CAHIER_DE_VIE)

Le.la PE distribue la trace écrite aux élèves et leur demande de la coller dans leur cahier.

Compétences visées

- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau, algorithme simple, carte heuristique).

- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d’environnement.

- Distinguer ce qui relève d’une croyance de ce qui constitue un savoir scientifique.

Informations Utiles (PE)

1. Matériaux naturels et transformés : définitions

Les matériaux naturels sont ceux que l’on trouve dans la nature sans transformation majeure. Par exemple, le bois provenant des arbres, la laine issue des moutons ou encore la pierre extraite des carrières. À l’inverse, les matériaux transformés nécessitent une intervention humaine et un processus industriel. Ainsi, le plastique est obtenu après raffinage du pétrole, le verre après fusion du sable et l’acier après transformation du minerai de fer. Cette distinction est fondamentale pour sensibiliser les élèves à l’origine des objets. Aujourd’hui, environ 70 % des objets de consommation courante sont issus de matériaux transformés. Cette proportion montre combien les sociétés humaines se sont progressivement éloignées de l’utilisation brute des matériaux naturels. Enseigner cette différence permet d’amener les élèves à comprendre le rôle des techniques et des industries dans leur vie quotidienne.

2. Le bois : un matériau naturel encore largement utilisé

Le bois est un matériau naturel directement disponible dans la nature. Sa consommation reste massive : en France, environ 38 millions de mètres cubes de bois sont récoltés chaque année. Le bois est utilisé sous différentes formes : planches, poutres, papier ou carton. Sa transformation reste limitée par rapport aux matériaux industriels : sciage, séchage, assemblage. Le bois possède des propriétés remarquables : il est léger, résistant et isolant. De plus, il est renouvelable si les forêts sont gérées durablement. À l’école, il est intéressant d’illustrer la diversité des usages du bois : une table, un cahier ou une charpente ont tous pour origine un tronc d’arbre. Le bois permet de montrer concrètement la continuité entre la matière première (arbre) et l’objet fini. Il constitue un exemple pédagogique idéal de matériau naturel directement utilisable.

3. Les métaux : du minerai à l’objet

Les métaux comme le fer, l’aluminium ou le cuivre ne sont pas disponibles directement dans la nature sous forme pure. Ils sont extraits de minerais. Par exemple, le fer provient de l’hématite ou de la magnétite, et l’aluminium de la bauxite. La production mondiale d’acier atteint près de 2 milliards de tonnes par an, ce qui en fait le matériau industriel le plus fabriqué au monde. En France, l’acier est omniprésent dans la vie quotidienne : voitures, appareils électroménagers, outils. La transformation est énergivore : il faut chauffer les minerais dans des hauts-fourneaux à plus de 1 500 °C pour obtenir le métal. Pour les élèves, comparer un clou ou une règle en métal avec le minerai d’origine permet de visualiser la chaîne de transformation. L’étude des métaux illustre parfaitement la différence entre matière première et matériau transformé.

4. Le plastique : un matériau entièrement fabriqué

Le plastique est un exemple emblématique de matériau transformé. Il n’existe pas dans la nature et provient du pétrole. Après raffinage, on obtient du naphta, qui est ensuite transformé par procédés chimiques en polymères. Ces granulés sont fondus et moulés pour créer bouteilles, sacs, jouets. La production mondiale de plastique est aujourd’hui supérieure à 390 millions de tonnes par an (données 2021). Le plastique présente des qualités recherchées : léger, résistant, facile à mouler. Cependant, il pose un défi environnemental majeur, car seulement 9 % des plastiques produits sont recyclés. Expliquer aux élèves que leur bouteille d’eau en plastique provient du pétrole extrait sous terre permet de rendre concrète l’idée de matériau transformé. Cet exemple relie directement science, technologie et enjeux écologiques actuels.

5. Le verre et la céramique : transformation des minéraux

Le verre est obtenu en chauffant du sable riche en silice à plus de 1 500 °C. On y ajoute parfois de la chaux et de la soude pour améliorer ses propriétés. Le verre est utilisé depuis plus de 5 000 ans, d’abord pour fabriquer des perles et des vases. Aujourd’hui, la production mondiale de verre plat dépasse 80 millions de tonnes par an. La céramique, quant à elle, est fabriquée à partir d’argile façonnée puis cuite à haute température. Elle sert pour les tasses, les assiettes ou les carrelages. Ces matériaux illustrent bien la transformation des minéraux en objets du quotidien. Pour les élèves, voir qu’une simple poignée de sable peut devenir une vitre transparente constitue une démonstration marquante de la notion de matériau transformé.

6. Enjeux environnementaux et recyclage

La distinction entre matériaux naturels et transformés ouvre à une réflexion sur l’environnement. Les matériaux naturels, comme le bois ou la laine, sont renouvelables, mais nécessitent une gestion durable des ressources. Les matériaux transformés, comme le plastique ou l’acier, mobilisent une grande quantité d’énergie et de ressources fossiles. En France, environ 70 % de l’acier est recyclé, ce qui en fait un matériau exemplaire du point de vue de l’économie circulaire. En revanche, le plastique reste problématique, avec seulement 29 % recyclé en Europe. Introduire ces données permet de sensibiliser les élèves à l’importance du tri et du recyclage. Expliquer que leurs cahiers peuvent provenir de papier recyclé ou que les canettes d’aluminium sont refondues pour créer de nouvelles canettes rend les apprentissages concrets et porteurs de sens citoyen.